Alles ums Kochen und Genießen

Es geht um die Themen: Fachwissen, Warenkunde Lebens- und Genussmittel Tipps und Tricks beim... Mehr anzeigen

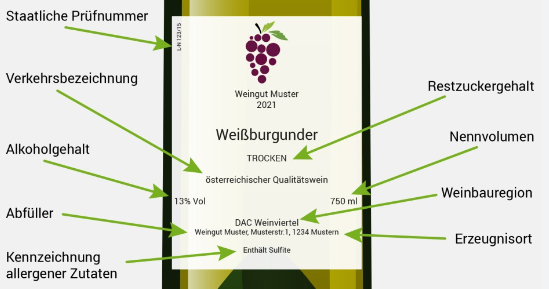

Auf Weinetiketten tauchen manchmal kryptische Begriffe auf

-

Auf Weinetiketten tauchen manchmal kryptische Begriffe auf

Sie zu kennen ist beim Einkauf nützlich.

Weinetiketten haben es sich in sich. Nach außen wirken sie wie eine Spielwiese, auf der sich die Winzer mit wohlklingenden Namen und hübschen Bildchen austoben dürfen

In Wirklichkeit aber werden die wenigen Quadratzentimeter rechtlich streng kontrolliert. Selbst die Nutzung von Ausdrücken wie Affentaler, Classic oder Hochgewächs, bei denen man keinen tieferen Sinn vermutet, erlaubt Brüssel nur bei bestimmten Eigenschaften. Daher können die sogenannten traditionellen Begriffe bei der Kaufentscheidung behilflich sein – wenn man sie denn kennt und weiß, was sich dahinter verbirgt.

In der Produktliste des Rheingau- Weinguts Klepper etwa findet man die Ausdrücke Red Sunshine und Weißherbst. Frei erfunden ist der rote Sonnenschein, während der kaum weniger poetische Weißherbst rechtlich definiert ist. Dabei handelt es sich um einen hell gekelterten Wein aus roten Trauben. Anders als ein Rosé kann, muss er aber nicht roséfarben daherkommen, sondern darf auch weiß ausfallen. Auch interessant für Menschen, die auf sortenreine Weine stehen: Für den Weißherbst darf nur eine einzige Rebsorte verwendet werden. Diese muss laut der EU-Datenbank mit dem schönen Namen eAmbrosia „zusammen mit der Bezeichnung ‚Weißherbst‘ in derselben Schrift, Größe und Farbe angegeben werden“: also nicht zu übersehen.

Ebenfalls aus dem Rheingau und vom Kloster Eberbach – der Begriff Kloster darf laut EU-Verordnung 2019/33 statt Weingut verwendet werden – stammt der Riesling Classic. Klingt irgendwie nach einem klassisch schmeckenden Gebietswein, und das ist er auch: Jedes An – bau gebiet legt hierfür typische Trauben fest, der Rheingau eben die Stammsorte Riesling. Dann aber wird es sehr technisch: „Der Restzuckergehalt darf weder 15 Gramm pro Liter noch das Doppelte des Gesamtsäuregehalts überschreiten.“ De facto bedeutet das, dass der Classic nicht ganz trocken ausfallen muss.

Nicht zu verwechseln ist der Ausdruck mit dem in Italien verbreiteten traditionellen Begriff Classico. Er deutet auf eine kleinere geographische Herkunft, auf den historischen Kern eines ansonsten gleichnamigen Anbaugebiets hin. Also etwa Soave Classico, Valpolicella Classico oder natürlich Chianti Classico. Was man dazu wissen sollte: Die Gebiete wurden Opfer ihres eigenen Erfolges und weiteten die Produktion auf das weniger geeignete Umland aus. Für Weinfans, die das Original bevorzugen, ist der Hinweis Classico also wichtig. Außer den Terroir-Vorzügen gelten häufig strengere Bestimmungen, etwa dass für den Rotwein Chianti Classico keine weißen Trauben mitverwendet werden dürfen, was beim Chianti erlaubt ist.

Historische Zusammenhänge können auch deutlich kryptischer ausfallen. So finden sich in Italien einige Weine mit dem Bestandteil Lacrima oder Lacryma im Namen. Der Bezeichnungskatalog der EU bleibt hier ziemlich vage. Zum Lacryma Christi etwa heißt es: „Ausschließlicher historischer Begriff, eng verbunden mit ‚Vesuvio‘-Weinen.“ Dazu gibt es den immerhin im ersten Teil verständlichen Hinweis, dass „das leichte Auspressen der Trauben ein hochwertiges Erzeugnis ergibt, das einen religiösen Zusammenhang hat“. Beim spanischen Lágrima aus dem Anbaugebiet Málaga wird sogar überhaupt nicht gepresst: Die Tränen, so die wörtliche Übersetzung, sind also der Saft, der durch das Eigengewicht der Trauben ausläuft. Dessen besondere Güte rührt daher, dass ohne Pressen keine unerwünschten Stoffe aus Schalen und Kernen in den Most ge langen.

Traditionelle Weinbegriffe mit religiösem Anstrich gibt es noch mehr im Mittelmeerraum. Besonders auffällig ist der Vin Santo, der heilige Wein. Dass Wein und Christentum eng verbunden sind, liegt auf der Hand. Warum aber hat man ausgerechnet einen speziellen Süßwein heiliggesprochen? Auffällig ist zudem, dass der allgemein trockene EU-Sprachhabitus kurz geradezu ins Schwärmen gerät: Der Vin Santo „galt als ganz außergewöhnlich, mit wundersamen Eigenschaften“ und werde „in der ganzen Welt geschätzt“. Die Herstellungsweise des heiligen Weins ist tatsächlich besonders: Auf dem Dachboden werden die ganzen Trauben bis in den Winter getrocknet, dann tropft nur noch hochkonzentrierter Most aus der Kelter. In winzigen Holzfässern reift der fertige Wein dann jahrelang.

Findet sich die traditionelle Bezeichnung Occhio di Pernice, Rebhuhnauge, auf dem Etikett, bezieht sich das auf die Farbe des Weins. Ob diese immer der des Rebhuhns gleicht, sei einmal dahingestellt: Der anfänglich rötliche Ton wird mit der Zeit oft bernsteinfarben. Zumindest weiß man bei dem Begriff aber, dass mit roten, häufig mit Sangiovese-Trauben gearbeitet wurde. Vin santo gibt es übrigens auch vom griechischen Archipel Santorin: ebenfalls ein Süßwein, für den die Trauben in der Sonne ausgebreitet werden, damit sie Wasser verlieren. Mit heiliger Überhöhung hat der Begriff hier allerdings herzlich wenig zu tun, sondern er bedeutet einfach: Wein aus Santorin.

Auch in Deutschland gibt es christlich anmutende traditionelle Weinbegriffe, etwa die Liebfraumilch, die ihren seltsamen Namen ursprünglich einem Weinberg am Liebfrauenstift in Worms verdankt. Mit dem traditionellen Begriff gemeint ist aber ein lieblicher Weißwein, der „zu mindestens 70 Prozent aus einem Verschnitt von Riesling, Silvaner, Müller-Thurgau oder Kerner aus dem Gebiet Nahe, Rheingau, Rheinhessen oder Pfalz stammt“. Die Datenbank behauptet zwar, dass die Liebfraumilch „fast ausschließlich für die Ausfuhr bestimmt“ sei. Allerdings haben einzelne Erzeuger den totgeglaubten Weinstil auch für den heimischen Markt mit weniger Restzucker und peppigen Etiketten wiederbelebt, so etwa das Pfälzer Weingut Hammel & Cie.

Tatsächlich deutlich häufiger als auf die Liebfraumilch trifft man aber hierzulande auf den Aufdruck Riesling-Hochgewächs. Zumindest gibt der Begriff die Rebsorte an, aber was ein Hochgewächs ist, lässt sich schwerlich erraten: ein Weißwein, der zu hundert Prozent aus Riesling besteht. Was dann mit Flaschen ist, auf denen lediglich Riesling steht? Das EU-Weinrecht kennt eine 85-Prozent- Regel für angegebene Lagen, Jahrgänge und eben auch Rebsorten. Sprich, ein ausgewiesener Riesling darf auch bis zu 15 Prozent Wein einer anderen Traube enthalten, solange sie nicht den Charakter des Weins verfälscht. Etwas Kerner wäre also sicher in Ordnung, Gewürztraminer eher nicht. Bei der Qualitätsweinprüfung müssen für den komplett reinsortigen Riesling mindestens drei von maximal fünf Punkten bei der sogenannten Sinnenprüfung errungen werden, die Geruch, Geschmack und Harmonie bewertet: sicher keine Höchstleistung für das Hochgewächs, aber doch mehr als das sonst nötige Minimum von 1,5 Punkten.

Darf das Hochgewächs in jedem Anbaugebiet wachsen, ist das beim Badisch Rotgold offenkundig anders. Dennoch entdeckt man den traditionellen Begriff nur noch selten, zu schräg finden vermutlich viele die Idee, rote und weiße Trauben miteinander zu vermählen: Spätburgunder und Grauburgunder. Presst man das Ganze nach wenigen Tagen ab, wird daraus aber ein süffiger rötlicher Tropfen, wie ihn etwa das Weinhaus Bettina Schumann neben mehreren anderen rosé farbenen Weinen anbietet. Es gibt in Deutschland noch andere sogenannte Rotlinge, die aus weißen und roten Trauben bereitet werden, etwa den württembergischen Schillerwein. Dass Friedrich Schiller in Württemberg aufwuchs, hat damit übrigens nichts zu tun.

Sollten Sie häufiger Weine aus dem Südwesten Deutschlands kaufen, ist Ihnen vielleicht auch schon einmal der Aufdruck Ehrentrudis oder Affentaler untergekommen. So etwas denkt sich keine Marketing-Agentur aus, auch hierbei handelt es sich um traditionelle Begriffe. Der erste steht laut eAmbrosia „für hochwertigen und sehr hochwertigen Roséwein“ vom Tuniberg, das ist ein sogenannter Bereich des Anbaugebiets Baden und liegt westlich von Freiburg. Und auch wenn der Terminus Affentaler zahlreiche Assoziationen auslösen mag, so ist hierunter schlicht „Qualitäts- und Prädikatswein der Rebsorte Blauer Spätburgunder aus den Gemarkungen Altschweier, Bühl, Eisental und Neusatz der Stadt Bühl, Bühlertal, sowie der Gemarkung Neuweier der Stadt Baden-Baden“ zu verstehen.

Quelle FAZ

Sie müssen angemeldet sein, um zu antworten.